Заводим бигля?!

|

Материалы этого раздела ни в коем случае не должны послужить вам руководством к действию и заменить поход в ветклинику. Только ветеринарный врач после осмотра собаки и проведения необходимых дополнительных исследований может поставить диагноз и назначить правильное лечение. Владельцу собаки мы хотим помочь распознать симптомы заболевания и дать общее представление о методах его лечения. |

|

Заболевания предстательной железы

- Подробности

- Родительская категория: Здоровье и уход

- Категория: Болезни, симптомы, лечение

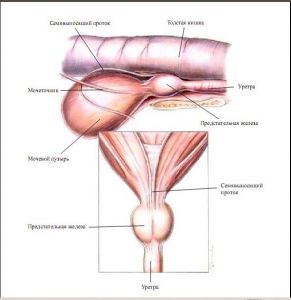

Предстательная железа, или простата – это придаточная половая железа у кобелей, выполняющая секреторную функцию. Она имеет округлую форму, расположена у основания мочевого пузыря и частично охватывает его шейку и уретру. Многочисленные протоки предстательной железы впадают в мочеполовой канал. Вырабатываемый в предстательной железе секрет – семенная жидкость - механически разбавляет продуцируемую семенниками сперму, увеличивает объем эякулята, обеспечивает двигательную активность и жизнеспособность спермиев вне организма, облегчает их продвижение к яйцеклетке. Секрет простаты также обладает антибактериальными свойствами, защищающими сперму и снижающими риски инфицирования суки. Семенная жидкость продуцируется простатой постоянно, независимо от того, имеет ли кобель вязки или нет. Большая часть секрета скапливается в мочевом пузыре и выводится вместе с мочой, иногда секрет выделяется из препуция в виде капель зеленоватого цвета.

Предстательная железа, или простата – это придаточная половая железа у кобелей, выполняющая секреторную функцию. Она имеет округлую форму, расположена у основания мочевого пузыря и частично охватывает его шейку и уретру. Многочисленные протоки предстательной железы впадают в мочеполовой канал. Вырабатываемый в предстательной железе секрет – семенная жидкость - механически разбавляет продуцируемую семенниками сперму, увеличивает объем эякулята, обеспечивает двигательную активность и жизнеспособность спермиев вне организма, облегчает их продвижение к яйцеклетке. Секрет простаты также обладает антибактериальными свойствами, защищающими сперму и снижающими риски инфицирования суки. Семенная жидкость продуцируется простатой постоянно, независимо от того, имеет ли кобель вязки или нет. Большая часть секрета скапливается в мочевом пузыре и выводится вместе с мочой, иногда секрет выделяется из препуция в виде капель зеленоватого цвета.

Заболевания предстательной железы встречаются у собак всех пород, как правило, старшего возраста, некастрированных. Пик заболеваемости и выраженной симптоматики приходится на возраст 6-9 лет. Чаще всего диагностируются доброкачественная гиперплазия, острый и хронический простатит и кистоз простаты. Реже встречаются абсцессы и опухоли предстательной железы. Заболевания предстательной железы являются причиной почти трети патологий мочеполовых органов у собак.

Основным методом обследования предстательной железы и диагностики ее заболеваний является ректальная пальпация, позволяющая определить размер, форму, консистенцию и болезненность простаты. Другим важным диагностическим методом является ультразвуковое исследование. Результаты рентгенографии, анализов крови или мочи менее информативны и используются лишь в качестве дополнительных методов диагностики.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ/ГИПЕРТРОФИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

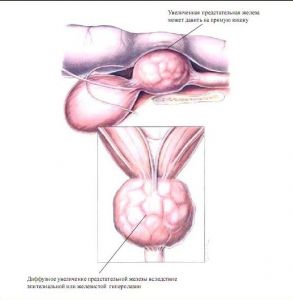

В норме у некастрированных кобелей с возрастом происходит увеличение размеров предстательной железы, обычно обусловленное не воспалительными, а гиперпластическими (увеличение количества клеток железы) и гипертрофическими (увеличение размера клеток железы) изменениями. Это естественное следствие старения животного и чаще всего встречается у кобелей старше 6 лет, неразвязанных или не имевших регулярных вязок. Хотя известны случаи развития гиперплазии простаты уже в возрасте 1-2 лет, однако у 9-летних кобелей подобное изменение структуры железы выявляется уже в 95% случаев. Этиология гиперплазии предстательной железы точно неизвестна, но скорее всего связана с нарушением возрастного гормонального баланса, а именно с избытком андрогена.

Клинические признаки

У большинства собак заболевание протекает практически без симптомов. Редко могут наблюдаться геморрагические или серозные выделения из уретры (капли крови или слизи) вне связи с мочеиспусканиями, изменение цвета и прозрачности мочи (она может быть темной, бурой или мутной из-за примесей крови и слизи), болезненность при мочеиспускании. Задержка мочи у кобелей возникает редко, но длительное мочеиспускание слабой прерывистой струей указывает на значительное увеличение предстательной железы.

Гораздо чаще возникают проблемы с дефекацией. Если увеличенная простата оказывает давление на прямую кишку, наблюдаются тенезмы (болезненные ложные позывы к дефекации), запоры, лентовидный кал. При выраженном увеличении простаты могут развиться одно- или двусторонние промежностные грыжи и дивертикулы прямой кишки.

Диагноз ставится по симптоматике, по результатам ректального обследования или пальпации брюшной полости. При ректальном обследовании выявляется подвижная и безболезненная, с гладкой поверхностью, симметрично увеличенная простата. Из дополнительных методов применяется в первую очередь УЗИ. На сонограмме простата имеет плотную однородную эхоструктуру, а также может включать множество мелких кист - округлых образований различного диаметра с гладкими, ровными границами. Рентгенографическое обследование менее информативно, анализы крови, мочи и секрета предстательной железы обычно соответствуют норме.

Дифференцировать доброкачественную гиперплазию простаты от простатита, опухолей, абсцессов предстательной железы или заболеваний кишечника можно путем анализа данных анамнеза и общефизического обследования.

Лечение

Если клинические признаки отсутствуют, животное в лечении не нуждается. При вызывающей проблемы симптоматике лучшим способом лечения будет кастрация. После кастрации в течение трех месяцев происходит постепенное уменьшение предстательной железы до почти нормальных размеров.

В качестве вспомогательной терапии назначается легко усваиваемая диета для предупреждения запоров, при затрудненном мочеиспускании - регулярный массаж мочевого пузыря.

Если владелец не хочет кастрировать животное или собака предназначена для племенного разведения, применяется медикаментозное лечение антиандрогенами (препаратами финастерида). Использование эстрогенов в настоящее время не рекомендуется. Следует иметь в виду, что гормональное лечение дает малый или лишь временный результат, после его окончания заболевание нередко рецидивирует, к тому же препараты обладают рядом серьезных побочных эффектов, и их стоимость довольно высока.

ПРОСТАТИТ

Воспалительное заболевание предстательной железы, вызываемое бактериями. Бактерии обычно распространяются по восходящим путям из уретры, но также могут переноситься кровью, лимфой или попадать в простату из семенников. Причины простатита могут быть самые разнообразные: инфекционные воспалительные процессы в мочевыводящих путях (уретрит, цистит), кишечнике (проктит, колит), застойные явления в малом тазу, снижение тонуса и гиперплазия предстательной железы, а также пониженная сопротивляемость организма в целом.

Инфекционный простатит бывает острым и хроническим. Болеют собаки всех пород, чаще интактные, неразвязанные кобели крупных пород в возрасте начиная с 3-х лет, реже кастрированные животные. Хроническая форма встречается у старых собак. Воспаление может быть как диффузным, так и локализованным (абсцесс).

В норме периодическая промывка уретры мочой при мочеиспускании и бактерицидные свойства секрета предстательной железы служат защитными механизмами, предупреждающими инфицирование простаты бактериальной микрофлорой из уретры, однако при нарушениях секреции в предстательной железе вероятность воспаления возрастает. У любого интактного кобеля с инфицированными мочевыводяшими путями следует всегда подозревать сопутствующий простатит. Хронический инфекционный простатит является следствием острого простатита и часто дает внезапные обострения.

Клинические признаки

При остром простатите наблюдается общее угнетение животного, снижение аппетита, рвота, потеря веса, в первые дни заболевания возможно повышение температуры тела до 40оС, увеличенное потребление воды. Характерны гематурия (кровь в моче), кровянистые или гнойные выделения из уретры, тенезмы и боль при дефекации, частые и болезненные позывы к мочеиспусканию (собака может взвизгивать при попытках), относительно редко наблюдаются дизурия (задержка мочи). Моча мутная, осадок содержит гной, слизь и кровь. Иногда из-за боли возникает слабость тазовых конечностей, хромота на задние лапы, неестественная жесткая походка, животное горбит спину, передвигается с осторожностью.

Симптомы хронического простатита выражены слабее, часто болезнь протекает латентно, без каких-либо симптомов, общее состояние животного и аппетит не нарушены. Иногда отмечается затрудненное мочеиспускание малыми порциями, болезненности, как правило, не наблюдается. Обычно владельцы таких собак обращаются к ветврачу в связи с часто рецидивирующими воспалениями мочевыводящих путей. Кобели с хроническим простатитом, как правило, стерильны.

Диагностика

Диагноз ставится на основании данных анамнеза, клинических признаков, по результатам ректального исследования простаты, УЗИ органов тазовой полости, а также общего клинического анализа мочи.

При остром простатите пальпация предстательной железы болезненна, железа асимметрично увеличена, иногда при пальпации удается прощупать флуктуирующие, заполненные жидкостью образования — абсцессы. Выделения крови из мочеиспускательного канала и сильная болевая реакция во время пальпации простаты подтверждают диагноз острого простатита. При хроническом простатите предстательная железа симметричная, безболезненная и плотная на ощупь, часто нормального размера.

Анализ мочи у собак с острым простатитом выявляет пиурию, гематурию, бактериурию, в редких случаях при хроническом простатите показатели могут быть в норме. Имеющиеся отклонения не указывают непосредственно на поражение предстательной железы, поэтому необходим дифференциальный диагноз с острым циститом и опухолями мочевого пузыря.

Ультразвуковое исследование при остром простатите выявляет увеличение размеров предстательной железы, неравномерное изменение плотности, гипоэхогенные области при абсцессах, при хроническом бессимптомном простатите явных изменений УЗИ может и не показывать.

Лечение

Терапия при простатите направлена на снятие воспалительного процесса и снижение боли. В первую очередь используются специфические антибиотики, отличающиеся высокой проникающей способностью в ткани железы (фторхинолоны, триметаприлсульфа и др.). Лечение длительное, не менее 3-4 недель при остром простатите, и до 6 недель и более при хроническом. Препарат подбирают, основываясь на результатах бактериологического исследования и определения чувствительности микрофлоры простаты к антибиотикам.

Наиболее эффективным методом лечения и профилактики заболевания считается кастрация. Кастрация рекомендуется при частых рецидивах заболевания, если кобелю больше 5 лет или после лечения простатита не планируется использовать его в разведении. Кастрация быстро и существенно уменьшает размеры предстательной железы, ускоряет темпы выздоровления и минимизирует рецидивы. При острых простатитах кастрация проводится только после завершения курса антибиотикотерапии.

АБСЦЕСС ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гнойное воспаление предстательной железы с очагами расплавления, опасное для жизни животного даже при своевременно начатом лечении. Чаще всего является следствием осложнения острого простатита, предрасполагающими факторами также могут быть длительные бактериальные хронические простатиты, кисты предстательной железы и рецидивирующие инфекции мочевых путей.

Клинические признаки

Лихорадочное состояние, повышенная температура тела, угнетение, отказ от корма, рвота и диарея вследствие интоксикации организма. Острая боль в области промежности, болезненная дефекация, нарушение мочеиспускания, часто с выделением крови в конце, гнойно-слизистые выделения из уретры, тахикардия и одышка на фоне болевого синдрома. При самопроизвольном вскрытии абсцессов возможно развитие септического шока, острого перитонита и сердечно-сосудистого коллапса.

Диагностика

При пальпации определяется болезненная асимметрично увеличенная предстательная железа, иногда прощупываются очаги размягчения: вздутые, флуктуирующие, заполненные жидкостью образования - абсцессы. На УЗИ выявляется увеличенная ассиметричная предстательная железа с множественными пятнами и полостями с неровными границами.

Лечение

Прогноз осторожный. Крупные абсцессы предстательной железы не всегда поддаются эффективному медикаментозному лечению, к тому же существует риск разрыва абсцесса, что может привести к перитониту и сепсису – состояниям, угрожающим жизни животного. Как правило, необходимо срочное хирургическое вмешательство по дренированию полости абсцесса. Классический метод лечения – полостная операция, при которой гнойные полости вскрывают, удаляют содержимое вместе с пораженной частью предстательной железы, устанавливают дренажные трубки и выводят их наружу через брюшную стенку для последующего дренирование в течение 3 недель. Это технически сложная операция, сопровождаемая серьезными побочными эффектами (развитие перитонита, свищи, недержание мочи). Существует альтернативный метод лечения гнойных форм простатита – дренирование под сонографическим (ультразвуковым) контролем. Это малоинвазивная операция, после которой животное восстанавливается через 4-7 дней. Одновременно назначается длительная антибактериальная терапия специфическими антибиотиками.

В качестве дополнительной меры при лечении абсцессов простаты владельцам рекомендуется кастрировать собаку, что помогает существенно снизить размер предстательной железы, ускорить темпы выздоровления пациента и минимизировать риск рецидива заболевания. Кастрация может быть проведена непосредственно во время операции по удалению абсцессов, если состояние животного стабильно.

ПАРАПРОСТАТИЧЕСКИЙ КИСТОЗ

Кисты представляют собой более или менее объемные множественные полости внутри или вне ткани железы или большие, смещенные в брюшную или тазовую полость образования, заполненные тканевой жидкостью бледно-желтого или оранжевого цвета. Этиология и патофизиология формирования кист предстательной железы до конца не изучена.

Клинические признаки

Клинически заболевание длительное время может не проявляться. При значительном увеличении размеров кист наблюдаются симптомы механического сдавливания и смещения прямой кишки, мочевого пузыря и других органов брюшной и тазовой полостей. При кистозе простаты гораздо чаще, чем при иных заболеваниях предстательной железы, возникает недержание мочи и кала, нарушения мочеиспускания, дизурия.

Диагностика

Диагноз ставится на основании данных анамнеза, результатов пальпации и УЗИ. Небольшие кисты можно пальпировать через прямую кишку. Они прощупываются как асимметричные нарушения формы простаты с мягкой, флуктуирующей поверхностью. Большие кисты пальпируются в брюшной полости или в промежности через брюшную стенку. Результаты анализа мочи обычно соответствуют норме, но иногда выявляется гематурия. При УЗИ выявляются заполненные жидкостью полости со средней эхогенностью. Мелкие кисты простаты просматриваются на ультразвуковых изображениях в виде гипоэхогенных или безэховых небольших зон.

Лечение

Медикаментозная терапия малоэффективна. Основное лечение заболевания — хирургическое, кисты при этом иссекаются или удаляются, иногда также требуется проведение частичной простатэктомии. При невозможности удаления кисты рекомендуется дренировать. Обязательно назначается длительная антибиотикотерапия. Для снижения размеров предстательной железы и профилактики осложнений, связанных с гормональным дисбалансом, собаку рекомендуется кастрировать.

ОПУХОЛИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Новообразования в предстательной железе у собак встречаются довольно редко. Точная причина их возникновения неизвестна. Чаще подвержены собаки средних и крупных пород, по данным зарубежных авторов, в группе риска находятся кастрированные и старые животные. Это одно из немногих заболеваний предстательной железы, которое встречается у кастратов.

По типам новообразований наиболее распространена аденокарцинома (у кастрированных кобелей встречается вдвое чаще, чем у интактных), лимфома, аденома, фиброма и гемангиосаркома. Аденокарциномы нередко метастазируют в околопоясничные лимфоузлы, мочевой пузырь, прямую кишку, мускулатуру таза. В костной ткани метастазы чаше всего наблюдаются в тазовых костях и поясничном отделе позвоночника.

Клиническая картина

При возникновении и прогрессировании рака предстательной железы собаки угнетены, отказываются от корма, резко теряют вес, часто наблюдаются ложные болезненные позывы на дефекацию и мочеиспускание, недержание мочи, дизурия (острая задержка мочи), возможны выделения крови из уретры, гематурия. При метастазировании возникает болевой синдром, именно при новообразованиях в простате чаще всего наблюдается изменение походки, слабость тазовых конечностей. Нарушения венозного и лимфатического оттока могут вызвать у собаки отеки задних конечностей.

Диагностика

Диагноз ставится на основании клинических данных, анамнеза и результатов дополнительных исследований. При пальпации ректально и абдоминально прощупывается увеличенная, уплотненная предстательная железа неправильной формы, болезненная, твердая, бугристая, узловатая и малоподвижная. При УЗИ выявляется увеличенная простата с неровными контурами и полостями, неоднородная эхоструктура с тенями и пятнами, минерализация ткани железы. На рентгенограммe просматривается увеличенная простата с признаками минерализации. Могут быть так же выявлены лимфаденопатия и метастазы в легких или в костной ткани.

Диагноз подтверждается пункционной биопсией и цитологическим исследованием измененной ткани простаты и регионарных лимфоузлов.

Лечение

Прогноз неблагоприятный в связи с агрессивным течением и тенденцией к метастазированию. Эффективного лечения не существует. Как правило, к моменту выявления опухоли у большинства собак имеются многочисленные метастазы, поэтому применяется только паллиативное лечение. Назначается противовоспалительная терапия, при нарушении мочеиспускания проводится катетризация мочевого пузыря, для облегчения тенезмов применяются слабительные средства.

Карцинома простаты у собак практически не поддается медикаментозной терапии цитотоксическими или гормональными препаратами. Также не имеет терапевтического значения кастрация, т.к. опухоли предстательной железы у собак не являются гормонозависимыми. На ранних стадиях заболевания, при отсутствии метастазов, может быть эффективным полное хирургическое удаление простаты (простатэктомия) и/или лучевая терапия, одновременно назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (пироксикам, метакам). Однако в целом простатэктомия не получила широкого распространения из-за высокого уровня осложнений - после этой операции у большинства собак обычно развивается недержание мочи и кала, частыми осложнениями являются кровотечение, инфицирование, расхождение швов, стриктура уретры.

Материал подготовила Наталья Михневич

Демодекоз

- Подробности

- Родительская категория: Здоровье и уход

- Категория: Болезни, симптомы, лечение

Что такое демодекоз

Демодекоз – это паразитарное воспалительное заболевание кожи, вызываемое патологическим массовым размножением клещей рода Demodex. Болезнь довольно широко распространена, болеют собаки, кошки, другие животные и человек. Для каждого вида животных и человека характерны свои собственные виды клещей, не переходящие на хозяев другого вида.

У собак паразитируют клещи вида Demodex canis. Демодексы – мелкие клещи длиной около 0,2-0,3 мм, червеобразной формы, светло-серого цвета, развиваются в волосяных луковицах и сальных железах кожи собак и не поражают другие органы и ткани. В небольшом количестве клещи живут в коже здоровых животных и в норме не вызывают никаких заболеваний. Окружающая среда не является источником паразитов, в ней клещи живут лишь несколько часов.

У собак паразитируют клещи вида Demodex canis. Демодексы – мелкие клещи длиной около 0,2-0,3 мм, червеобразной формы, светло-серого цвета, развиваются в волосяных луковицах и сальных железах кожи собак и не поражают другие органы и ткани. В небольшом количестве клещи живут в коже здоровых животных и в норме не вызывают никаких заболеваний. Окружающая среда не является источником паразитов, в ней клещи живут лишь несколько часов.

Клещи передаются новорожденным щенкам от матери в первые дни жизни при непосредственном контакте и вскармливании, внутриутробно щенки не заражаются. Заражение щенков или взрослых собак друг от друга является исключительным случаем. За исключением указанного пути начальной передачи демодексов, болезнь не считается заразной, ни человеку, ни кошке заразиться от больной демодекозом собаки невозможно.

Демодекозу подвержены собаки всех пород, однако некоторые, чаще короткошерстые (бигли в том числе), имеют большую предрасположенность.

Почему развивается болезнь?

Причины развития болезни до конца не изучены. Около 50% здоровых собак являются носителями демодексов, которых у них иногда можно обнаружить на губах, веках и щеках. Однако клинические признаки демодекоза возникают нечасто, преимущественно у щенков от 3 месяцев до 1-2 лет, и редко у взрослых собак.

По современным взглядам, возникновение демодекоза обусловлено сочетанием таких факторов как породная предрасположенность (в 80% случаев болеют чистопородные собаки), аномальная клеточная иммунная реакция - наследственный дефект Т-клеток, а также подавление иммунитета животного вследствие внешних факторов, что вкупе может привести к потере способности организма контролировать численность клещей и последующему развитию заболевания. При этом демодекоз у щенков обычно связан с дефектом иммунной системы (Т-лимфоцитов), а у взрослых собак всегда обнаруживается иммунодепрессия, как правило, вызванная эндокринными заболеваниями (синдром Кушинга, гипотиреоз, сахарный диабет), применением химиотерапии (при онкологических заболеваниях) или продолжительной стероидной терапии (например, при аллергии). Физиологические причины, ослабляющие здоровье (течка, беременность, лактация), тоже могут играть определенную роль.

Клинические симптомы

Различают локализованную и генерализованную форму заболевания. Генерализованный демодекоз подразделяется на ювенильный и взрослых собак. Границы между этими формами часто бывает трудно установить, поэтому обычно считают, что наличие не более 5 небольших поражений указывает на локализованный демодекоз, в то время как большое число или обширная площадь поражений, распространение поражений на лапы (пододемодекоз) или появление пиодермии указывает на генерализованный демодекоз. Ювенильная форма диагностируется у собак не старше 1 года. В случаях, не подпадающих ни под одну категорию, врач принимает решение в зависимости от конкретной ситуации.

Локализованный демодекоз

Первые признаки – один или несколько (до 4-5) очагов алопеции (выпадения волос), диффузной или монетовидной, обычно только в области головы (вокруг глаз, губы, щеки) или передних лап, с эритемой (покраснением) и легким шелушением на месте поражения кожи. Зуд, как правило, слабо выражен, пиодермия отсутствует. Локализованный демодекоз чаще всего встречается у собак в возрасте до одного года (90% случаев). Генерализованный демодекоз

Генерализованный демодекоз

Вовлечена большая часть кожи собаки, особенно конечности (пододемодекоз). Кожа на пораженных участках краснеет, утолщается, становится складчатой, покрывается чешуйками, комедонами (черными угрями), папулами, гнойниками, струпьями, трескается и кровоточит. К воспалительному процессу в тканях кожи добавляется бактериальная инфекция (стафилококки, протей и другая микрофлора), вызывая глубокую пиодермию, фурункулез и целлюлит. Обычно наблюдается зуд, лимфатические узлы увеличены, от собаки исходит сильный запах. Часто возникает отит наружного уха. Общее состояние животного значительно ухудшается: отмечается апатия, анорексия, похудание.

Ювенильные формы заболевания обычно встречаются у собак с породной предрасположенностью, как правило, в возрасте от 3 месяцев до 1 года. Демодекоз взрослых собак обычно связан с сопутствующим заболеванием, чаще всего эндокринным, но во многих случаях лежащая в основе болезнь остается нераспознанной.

Как ставят диагноз

Диагноз ставится на основе клинической картины и результатов микроскопического исследования глубоких (до просачивания крови) соскобов пораженной кожи. Для подтверждения диагноза необходимо, чтобы в соскобах было найдено большое число демодексов в разных стадиях развития – яйца, личинки, взрослые особи (при здоровом носительстве обнаруживаются лишь взрослые клещи).

Лечение

Зависит от клинической формы заболевания. Если при локализованной форме в 90% случаев происходит самопроизвольное выздоровление, то генерализованная форма является одним из наиболее трудно излечиваемых кожных заболеваний. Обычно лечение требует много месяцев (не менее 2-3), нередко бывают рецидивы.

Локализованный демодекоз

Локализованный демодекоз проходит самостоятельно у 90% животных, как правило, в течение 1-2 месяцев, если собака при этом имеет хорошее здоровье в целом. Лечение этой формы необязательно, но если владелец все же настаивает на терапии, достаточно ограничиться лечебными шампунями или гелями. Очень эффективны антибактериальные шампуни, содержащие перекись бензоила (шампунь «Доктор», Биопрогресс, Россия). Шампунь следует применять не реже 1 раза в неделю, при этом важно оставлять пену на коже, не смывая, не менее 10 минут.

За собаками с локализованной формой болезни необходимо установить наблюдение, т.к. примерно у 10% заболевших локализованный демодекоз переходит в генерализованный.

Генерализованный демодекоз

Владельцу больного животного следует знать, что для полного и долгосрочного излечения этой формы демодекоза необходимо интенсивное лечение и регулярные повторные обследования собаки.

- Общие рекомендации:

- · Выявить и лечить все предрасполагающие факторы

- Не использовать кортикостероиды для местного или системного применения

- · Вторичную пиодермию лечить системно антибиотиками и местно шампунями с перекисью бензоила

- · Для контроля делать соскобы каждые 3-4 недели

- · Продолжать лечение до тех пор, пока не будут получены 2 отрицательных соскоба подряд

- · Далее в течение года делать контрольные соскобы каждые 3 месяца.

Собак с ювенильной формой генерализованного демодекоза рекомендуется исключать из племенного разведения, т.к. они могут передавать свою генетическую предрасположенность к заболеванию (дефект иммунной системы) потомству.

Взрослая собака с демодекозом должна пройти полное ветеринарное обследование для определения и лечения лежащего в основе заболевания. Излечивание основного заболевания может привести к инволюции демодекоза.

Имеется несколько вариантов выбора специфического антипаразитарного лечения. Данные о терапевтической эффективности каждого препарата варьируют значительно в различных исследованиях, поэтому выбор лечения должен основываться на особенностях каждого конкретного случая.

Ивермектин

В настоящее время считается наиболее эффективным препаратом лечения генерализованного демодекоза. Ивермектин или его аналоги (ивомек, цевамек, баймек, новомек) назначаются внутрь (подкожные инъекции ивермектина в настоящее время не применяются), ежедневно, в строго рассчитанной по весу собаки дозе, обычно 300-500 мкг/кг. Этот препарат группы авермектинов обладает высокой антипаразитарной активностью и обычно используется для ежемесячной профилактики дирофиляриоза. Он достаточно безопасен для большинства пород собак, не оказывая (вопреки бытующему мнению) токсичного воздействия на печень и почки.

Редко у некоторых собак могут наблюдаться побочные неврологические явления (апатия, вялость, нарушение координации, расширение зрачков, временная потеря слуха), проходящие при окончании лечения или изменении дозы и режима приема препарата. По этой причине собакам, никогда ранее не получавшим ивермектина, лечение начинают с низких доз, постепенно в течение нескольких дней наращивая дозу до терапевтической. В это время владелец должен внимательно наблюдать за состоянием собаки.

ВНИМАНИЕ! У ряда пород – бобтейл, длинношерстый колли, шелти, бородатый колли - и их помесей имеется повышенная чувствительность к ивермектину, поэтому препараты ивермектинового ряда этим породам категорически противопоказаны. Даже небольшие дозы препарата (100-200 мкг/кг) у этих пород могут вызвать атаксию, тремор, судороги, остановку дыхания.

Средняя продолжительность лечения ивермектином составляет 5 недель при ювенильных формах и 11 недель при демодекозе взрослых собак. Рецидивы редки.

Амитраз

Акарицид/инсектицид из группы формамидинов, первое (и до сих пор единственное) лицензированное средство для лечения генерализованного демодекоза. Является стандартным методом лечения демодекоза, не так давно считалась препаратом первого выбора. Эффективность амитраза достаточно высока, улучшение состояния отмечается уже через 3 недели после начала лечения, но у него существует ряд недостатков, главный из которых – трудоемкость при применении. Также отмечается довольно высокая степень рецидивов.

- Общие рекомендации:

- · Используйте 0,025%-0,05% раствор амитраза каждые 1-2 недели.

- · Делайте свежий раствор для каждого применения.· Перед обработкой раствором мойте собаку шампунем с перекисью бензоила (шампунь «Доктор»).

- · Втирайте раствор в кожу губкой, не смывайте.

- · После обработки тщательно высушивайте кожу феном.

- · Проводите обработку в хорошо проветриваемом помещении, надевайте защитную одежду и резиновые перчатки во избежание контакта раствора с кожей рук.

Наилучшие результаты амитраз дает при лечении собак с ювенильным демодекозом (60-80%). У взрослых особей, при осложнении глубокой пиодермией, или при пододемодекозе эффективность амитраза недостаточна.

Для успешного лечения собака должна быть полностью намочена раствором, поэтому животных с длинной или густой шерстью придется стричь. Во время обработки собака должна стоять в ванне, с погруженными в раствор лапами. В перерывах между сеансами терапии собаку нельзя мыть.

У препарата имеются побочные эффекты. На собак он нередко действует седативно, вызывая сонливость, угнетение, которые проходят самостоятельно через 12-24 часа, а также брадикардию, гипотермию и гипотензию, при которых может потребоваться применение специфических антидотов. Амитраз оказывает гипергликемическое действие (повышение сахара в крови), поэтому следует быть осторожными при его использовании у больных диабетом животных. Человеку, проводящему процедуру, необходимо соблюдать правила личной безопасности, а при некоторых болезнях (например, астме, диабете) контакт с амитразом опасен.

Одним из вариантов данного лечения является применение препарата Промерис Дуо, который содержит амитраз. Этот препарат в форме капель на холку используется для профилактики заражения блохами и клещами и может быть эффективен при лечении демодекоза, однако не всегда справляется с тяжелыми формами. Есть данные о случаях развития у собак аутоиммунного заболевания - листовидной пузырчатки - после применения Промерис Дуо.

Мильбемицин

Высокоэффективный и относительно безопасный противопаразитарный препарат, активно используемый в качестве антигельминтика широкого спектра действия для профилактики внекишечных форм гельминтозов, по строению сходен с ивермектином. При генерализованном демодекозе применяется ежедневно, перорально, доза рассчитывается по весу животного.

Мильбемицин может быть альтернативой амитразе и ивермектину, особенно для лечения собак мелких пород или чувствительных к ивермектину, так как имеет ряд безусловных преимуществ: легкость применения, высокая степень безопасности, отсутствие побочных эффектов при соблюдаемой дозировке. Тем не менее, есть и недостатки. Оптимальная дозировка пока не установлена, варьируя между 0,5 и 3,8 мг/кг. Не является популярным методом из-за высокой стоимости лечения (особенно для крупных пород). Средняя продолжительность лечения – 12-30 недель. Степень рецидивов высокая, особенно при применении более низких доз.

Другие средства

Дектомакс – препарат с действующим веществом дорамектином из группы авермектинов, сходен по действию с ивермектином, Недостаточно исследован, но может представлять интерес для лечения демодекоза собак в связи с пролонгированным действием. Применяется в виде подкожных инъекций 1 раз в неделю.

Адвокат – капли на холку с действующим веществом моксидектином, еще одним представителем группы мильбемицинов. Несмотря на заявленную эффективность, может быть использован только для лечения легких форм болезни, причем при применении 1 раз в неделю.

Такие средства как стронгхолд, левамизол (декарис), витамин Е, дельтаметрин, АСД, гомеопатические препараты серы, травяные составы и ряд других не могут быть рекомендованы к применению для лечения демодекоза, так как их эффективность не подтверждена.

Лечение генерализованного демодекоза - независимо от используемого метода - может длиться 3-6 месяцев, иногда дольше. Если пациент не отвечает на определенный метод лечения, рекомендуется использовать другой препарат, при этом улучшение при изменении терапии наблюдается у 60% животных. Лечение прекращается только после того, как будут получены 2 отрицательных соскоба подряд (не будет обнаружено ни живых, ни мертвых клещей). Собака считается окончательно выздоровевшей, если у нее не возникло рецидива в течение года после прекращения лечения. Большинство случаев рецидивов демодекоза происходит в течение первых 3-6 месяцев.

Профилактика

- Общие рекомендации:

- · Не применяйте кортикостероиды для лечения собак моложе 1 года.

- · Проводите регулярную профилактическую дегельминтизацию· Избегайте раздражения кожи у пород собак с чувствительной кожей (слишком частые купания, блошиные аллергические дерматиты и пр.).

- · Исключайте из племенного разведения собак (кобелей и сук), переболевших ювенильным генерализованным демодекозом.

- · Исключайте из разведения производителей, в потомстве которых есть пораженные демодекозом щенки.

Материал подготовила Наталья Михневич

Стероид-зависимый менингит

- Подробности

- Родительская категория: Здоровье и уход

- Категория: Болезни, симптомы, лечение

Стероид-зависимый менингит-артериит (СЗМА) диагностируется у биглей, бернских зеннехундов, боксеров, курцхаров и изредка у собак других пород. Это одно из наиболее серьезных воспалительных заболеваний центральной нервной системы собак (после энцефалита при чуме плотоядных и гранулематозного менингоэнцефалита), распространенное по всему миру.

Впервые заболевание было описано именно у биглей в 1980-х годах под названием «болевой синдром биглей». Известны и другие названия: некротический васкулит, полиартериит, панартериит, синдром ювенильного полиартериита, первичный периартериит, в других породах заболевание встречается под названиями некротизирующий васкулит, кортикостероид-зависимый менингит, асептический гнойный менингит и кортикостероид-зависимый менингомиелит. Такая вариабельность терминологии не только отражает недостаток знаний об этой болезни, но также подчеркивает наиболее явные клинические симптомы — боль, поражение оболочек мозга и кровеносных сосудов, улучшение в ответ на лечение кортикостероидами.

Причина СЗМА остается неизвестной. Предполагается, что это иммуно-опосредованное заболевание (т.е. возникающее из-за иммунных нарушений), поскольку терапия стероидами приводит к полной ремиссии, но что конкретно запускает процесс - неизвестно. До сих пор не обнаружено бактериальных или вирусных инфекционных возбудителей болезни, организм сам «атакует» свои собственные клетки, вызывая интенсивное воспаление кровеносных сосудов нервной системы, особенно мозговых оболочек и шейного отдела спинного мозга.

Существует породная предрасположенность к заболеванию, наибольшему риску, очевидно, подвержены бигли, особенно их лабораторные линии. Возможен наследственный характер заболевания. Как правило, заболевают молодые животные в возрасте 8-18 месяцев, однако могут болеть и щенки с 4 месяцев, и взрослые собаки до 7 лет.

Клиническое течение обычно острое, с рецидивами после краткого периода улучшения – это так называемая типичная, или острая форма. Первые признаки, как правило, возникают достаточно внезапно. Иногда через несколько дней они могут исчезнуть, но в большинстве случаев рецидивируют в ближайшие несколько месяцев. Атипичная, затянувшаяся форма отмечается после нескольких рецидивов и неадекватного лечения и характеризуется неврологическими нарушениями. По некоторым данным, именно эта форма диагностируется чаще у биглей.

Симптомы

- При остром течении:

- · неожиданно возникающие сильные боли в затылке и шейном отделе позвоночника; некоторые собаки испытывают боль даже при открывании рта и при попытке залаять; вскрикивают от боли при малейшем движении;

- · повышение температуры до 42оС, лихорадка;

- · гиперестезия (повышенная чувствительность к прикосновениям);

- · ригидность (напряженность мышц) шеи;

- · нежелание двигаться, вялость, отсутствие аппетита;

- · выгнутая спина с опущенной головой, скованная походка;

- · мышечные спазмы, опистотонус (судорожная поза с резким выгибанием спины, запрокидыванием головы назад, вытягиванием конечностей).

- При затяжной форме иногда могут также наблюдаться:

- · парезы;

- · атаксия;

- · параплегия;

- · усиление спинальных рефлексов.

Диагноз

Многие собаки очень терпеливы и скрывают боль, так что владелец не всегда может вовремя определить, что не так с его питомцем. В то же время разнообразная симптоматика СЗМА иногда даже ветеринарных специалистов приводит к неправильным диагнозам. Необходимо исключить такие заболевания как бактериальный менингит, дискоспондилит, болезнь Лайма, дископатии, опухоли позвоночника, массивные бактериальные инфекции, протекающие со схожими симптомами.

Рентгенографические исследования при СЗМА неинформативны, так же как и лабораторные анализы крови. Диагноз обычно основывается на симптоматике и результатах исследования спинномозговой жидкости (ликвора) - характерно заметное увеличение количества белка и лейкоцитов (до 12,600 ед./мкм). Процедура спинномозговой пункции требует общей анестезии и сопряжена с определенным риском, как анестезиологическим, так и хирургическим, но это единственный диагностический метод, позволяющий точно поставить диагноз. Компьютерная томография или магнитно-резонансное исследование в данном случае являются менее надежными методами, но могут предоставить важную информацию о состоянии сосудов ЦНС и степени воспалительного процесса, тем самым дополняя пункцию. И пункция, и МРИ – довольно дорогостоящие исследования и не всегда могут быть проведены. В таких случаях назначаются сразу высокие дозы стероидов, и если следует быстрое улучшение, необходимость в дальнейших диагностических процедурах отпадает.

Лечение

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (мелоксикам, карпрофен) и антибиотиков не вызывает улучшений у собак с СЗМА.

В большинстве случаев показана долгосрочная терапия (не менее 6 месяцев) кортикостероидами в высоких иммуносупрессивных дозах. Начальные дозы преднизолона 2-4 мг/кг в день, с постепенным снижением в течение нескольких недель. Каждые 4-6 недель необходимо проводить повторные анализы ликвора и крови. После устранения симптомов и нормализации показателей ликвора дозу преднизолона можно сократить до 0,5 мг/кг один раз в 2-3 дня.

Лечение прекращается через 6 месяцев после нормализации показателей ликвора и крови, хотя в редких случаях животное остается на стероидах пожизненно.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, особенно для молодых собак с острой формой, получивших немедленное агрессивное лечение иммуносупрессивными дозами кортикостероидов. Без лечения болезнь переходит в затяжную рецидивирующую форму, при которой прогноз будет осторожным.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!

- Начинайте лечение как можно быстрее.

- Начальный этап требует агрессивного лечения высокими дозами стероидов.

- Снижение дозы должно проходить очень постепенно.

- Не прекращайте лечения до полного выздоровления собаки, слишком раннее прерывание стероидной терапии неминуемо приведет к рецидиву.

- Дозы стероидов и сроки их снижения и отмены определяет врач, не занимайтесь самолечением!

Длительное лечение глюкокортикоидами вызывает клинические побочные эффекты, среди них самые обычные – полидипсия, полиурия, полифагия. Собака начинает очень много пить и, соответственно, мочиться, у нее значительно повышается аппетит и происходит увеличение массы тела. Обычно эти явления пропадают после окончания курса лечения. Из более серьезных осложнений иногда возможны язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте, на которые указывает рвота с кровью или испражнения черного цвета. При возникновении подобных симптомов препарат следует отменить и связаться с лечащим врачом.

Во время курса лечения собаке могут потребоваться более частые «гигиенические» прогулки и ограничение количества корма. Ей необходимо обеспечить спокойное, защищенное от внешних воздействий место, максимально ограничить физические и эмоциональные нагрузки. Если в доме есть другие животные или маленькие дети, постарайтесь, чтобы они не докучали больной собаке, лучше всего изолировать ее в отдельном помещении или клетке.

Материал подготовила Наталья Михневич

Респираторный инфекционный комплекс, или «вольерный кашель»

- Подробности

- Родительская категория: Здоровье и уход

- Категория: Болезни, симптомы, лечение

«Вольерный (питомниковый) кашель», или инфекционный ларинготрахеобронхит – это полиэтиологический (вызываемый целым комплексом вирусов и бактерий) клинический синдром, характеризующийся симптомами поражения верхних дыхательных путей и имеющий выраженный контагиозный характер. В зависимости от возбудителя заболевание может классифицироваться как аденовироз, бордетеллез, парагрипп, герпесвирусная инфекция, реовироз и т.д.

Кто болеет?

Болеют собаки всех пород и возрастов, но чаще щенки и ослабленные животные. Респираторный инфекционный комплекс нередко наблюдается у собак, обитающих в условиях питомников, приютов и передержек, при скученном вольерном содержании (отсюда название «вольерный кашель»).

Возбудитель заболевания

Основной причиной вольерного кашля является вирус парагриппа собак (CPiV-2), очень часто в сочетании с бактерией Bordetella bronchiseptica (Bb). Среди других возможных возбудителей - ряд респираторных вирусов (адновирус типа CAV-2, вирус чумы плотоядных, герпесвирус собак, респираторный коронавирус собак) и бактериальной микрофлоры (микоплазмы, хламидии, риккетсии).

Пути заражения

Основным источником инфекции являются заболевшие собаки, выделяющие вирус с мочой, калом и секретом слизистых. Чаще всего распространение инфекции происходит воздушно-капельным путём в местах большого скопления собак (питомники, выставки, спортивные соревнования, ветеринарные клиники), но возможно и заражение при пользовании общими предметами обихода: подстилками, клетками, мисками, амуницией и т.п.

Клинические признаки

Инкубационный период – 5-10 дней. Основными симптомами инфекционного трахеобронхита являются признаки поражения респираторной системы:

• приступообразный сухой кашель, сопровождаемый позывами на рвоту и выделением мокроты,

• воспаление гортани и глотки,

• насморк, чаще всего двусторонний,

• серозный конъюнктивит,

• увеличение лимфатических узлов,

• нормальная или слегка повышенная температура при сохранении активности и аппетита.

Реже отмечаются диспептические явления: понос, рвота и т.д.

При наслоении вторичной инфекции (бактерии, респираторные вирусы) возможно более тяжелое течение, вплоть до развития угрожающей жизни животного пневмонии. На этой стадии заболевания могут наблюдаться хрипы в лёгких, затруднённое дыхание, серозно-гнойные истечения из носа и глаз, снижение аппетита, угнетенное состояние, высокая температура.

Дифференциальная диагностика

При типичном течении заболевания диагноз ставится на основании анамнеза, клинических признаков, истории вакцинации - как правило, достаточно бывает общего осмотра специалиста.

Если же заболевание протекает нетипично, диагностика может быть затруднена из-за схожести клинических признаков с кишечной и легочной формами чумы, неспецифическими тонзиллитом и трахеобронхитом, пневмонией, хронической сердечной недостаточности и некоторыми другими заболеваниями. В этом случае может потребоваться дополнительное обследование, включая лабораторные методы диагностики (цитологическое и микробиологическое исследования), рентгенографию, электрокардиографию. Окончательный диагноз ставят методом исключения других заболеваний.

Лечение

Лечение при неосложненных формах респираторного синдрома симптоматическое, направленное на предупреждение вторичных осложнений. Как правило, если симптомы ограничиваются ринитом и неизнуряющим кашлем, достаточно назначения противокашлевых препаратов, обильного теплого питья и обеспечения собаке полного покоя и комфортной обстановки.

Специфической антивирусной терапии не существует. Назначение антибактериальных препаратов оправдано при определении бактериального возбудителя «вольерного кашля», однако, как правило, в современной ветеринарной практике принято назначение кратких курсов антибиотикотерапии для профилактики возможных инфекций. При инфекционном трахеобронхите, вызванном Bordetella bronchiseptica, наиболее часто применяемыми антибиотиками являются тетрациклины (как правило, доксициклин, внутрь, в дозе 5-10 мг/кг, 1 раз в день, сроком не менее 2 недель), а также аэрозольная антибиотикотерапия, которая помимо антибактериального действия увлажняет слизистую респираторного тракта, тем самым улучшая общее состояние собаки.

Обычно болезнь проходит самопроизвольно за 7-10 дней, реже продолжается в течение нескольких недель.

Профилактика

Профилактика «вольерного кашля» заключается, в первую очередь, в своевременной вакцинации животного. В настоящее время доступен ряд вакцин, как интраназальных, так и инъекционных, для защиты от бордетеллеза, парагриппа и аденовироза.

Вакцины от парагриппа СPiV и аденовируса CAV-2 входят в состав многих комплексных импортных вакцин, применяемых в программе первичной вакцинации щенка с 6-8 недельного возраста (например, Нобивак DHPPi, Вангард 5, Эурикан DHPPI2, Дюрамун Макс 5). Необходима ежегодная ревакцинация.

Вакцину Нобивак КС от бордетеллеза и парагриппа собак можно применять с 3-недельного возраста. Вакцина вводится интраназально (то есть впрыскивается в одну ноздрю собаки), при однократном введении создает стойкий протективный иммунитет через трое суток после применения и действует, по заявлению производителя, в течение одного года.

На практике многие ветеринарные врачи рекомендуют прививать собак в зависимости от эпизоотологической ситуации и степени риска заражения для каждой конкретной собаки. Так, для собак, активно участвующих в выставках, спортивных соревнованиях, находящихся в приютах или на передержках, Нобивак КС лучше вводить каждые 6 месяцев или непосредственно перед контактом.

Вакцинация не предполагает полного освобождения от риска заражения. Тот факт, что эпидемии инфекционного трахеобронхита возникают регулярно и повсеместно, несмотря на широкое распространение профилактической вакцинации, говорит не в пользу высокой эффективности современных вакцин для предотвращения респираторных заболеваний. Скорее, речь должна идти о смягчении симптоматики и более легком течении болезни у привитых животных.

Материал подготовила Наталья Михневич

Паралич конечностей

- Подробности

- Родительская категория: Здоровье и уход

- Категория: Болезни, симптомы, лечение

Если Вы читаете эту статью, вероятно, с Вашим питомцем сложилась одна из четырех возможных наиболее распространенных ситуаций.

1. Ситуация первая: ТРАВМА.

В результате травмы (падение с высоты, автотравма, нападение и укусы более крупного животного) Ваша собака не может встать на задние лапы, а иногда и на все четыре.

Что должен сделать владелец животного

Вряд ли владелец может исключить повреждение позвоночника или оказать какую-либо первую помощь. Надо быстро ехать в клинику. Нередко счет времени идет на часы. Желательно, чтобы в процессе транспортировки положение тела травмированного животного не менялось. Практикуется фиксация на жесткой поверхности (коробка, доска).

Что должен сделать врач

В первую очередь, врач проводит общий осмотр и выявляет поражения, опасные для жизни и требующие немедленного лечения, такие как пневмоторакс (скопление воздуха в грудной клетке), массивные кровотечения, вызванные разрывом внутренних органов, черепно-мозговые травмы и т.д. Если в данный момент жизни собаке ничего не угрожает и реанимационных мероприятий не требуется, врач проводит неврологический осмотр: щиплет, колет и постукивает пациента в разных местах, примерно так же, как это делается у людей, после чего ставит неврологический диагноз. Выглядит он приблизительно так: «Поражение верхнего (нижнего) мотонейрона грудных (тазовых) конечностей, такой-то степени; следовательно, травма в шейном (шейно-грудном, грудо-поясничном, пояснично-крестцовом) отделе». Если врач по каким-то причинам не может этого сделать, попросите его направить Вас к специалисту в области спинальной неврологии!

Затем врач делает рентгеновские снимки, или другое специальное исследование. Обычно в случае травмы обнаруживается перелом или «вывих» позвоночника (так называемый спондилолистез). Это очень серьёзные травмы, но лечение все же возможно, иногда даже с полным восстановлением. Прогноз тем лучше, чем ближе поражение к хвосту.

Иногда нам говорят: «Доктор, он все чувствует, он же дергает лапкой!». К сожалению, признаком сохранения целостности проводящих путей спинного мозга является только реакция «головой» - поскуливание, попытка укусить, поворот головы в сторону раздражителя. Всё остальное – только рефлексы, т.е. автоматические движения.

На основании данных анамнеза, неврологического и рентгенологического диагноза ставится окончательный диагноз, назначается лечение и формулируется прогноз.

При нестабильном переломе или вывихе со смещением может потребоваться операция, которая заключается в освобождении спинного мозга от сдавления и стабилизации позвоночника. Есть ли шанс на восстановление или нет, определяет специалист в области спинальной хирургии на основании неврологического осмотра. Стоит ли говорить, что операции на спинном мозге и позвоночнике относятся к самым сложным и потому достаточно дороги. Прогноз часто неопределенный.

Если же операция признана ненужной или нецелесообразной, проводят консервативное лечение. Сейчас доказана эффективность только одной группы препаратов – глюкокортикостероидов. В остром периоде стероиды применяют в очень больших дозах коротким курсом. Так, например, преднизолон вводят в дозе 1 ампула на килограмм! Часто приходится слышать про побочные эффекты высоких доз стероидов. Конечно, все врачи про это знают, но так нужно, положительный эффект намного выше, чем отрицательный.

Осложняющими факторами бывает то, что травма также может привести и к переломам конечностей или таза, в этом случае животное не сможет адекватно ими пользоваться. Это также может затруднить неврологический осмотр.

2. Ситуация вторая, связанная с ПРЕКЛОННЫМ ВОЗРАСТОМ.

В последнее время (недели, месяцы и даже годы) Ваша собака, скорее всего крупной породы и преклонного возраста, ходит пошатываясь, шаркает лапами, падает, её движения могут быть размашистыми, но неуклюжими, она не может подниматься по лестнице. Чаще всего с этим сталкиваются владельцы немецких и восточноевропейских овчарок, ротвейлеров.

Что должен сделать владелец животного

Очень часто приходится сталкиваться с мнением типа «он уже старый, вот и волочит ножки, что его мучить и по клиникам таскать, пусть так доживает». Владельцы привыкают к проблеме и перестают ее замечать. Действительно, далеко не всех таких пациентов удается вылечить, но лечить таких собак можно и нужно! Дело в том, что часто неврологические симптомы, заметные владельцу, сопровождаются болью, для владельца невидимой. По крайней мере, обезболивание таким собакам должно быть назначено, а значит, и врача посетить нужно.

Что должен сделать врач

Сначала, как и в предыдущем случае, врач проводит неврологический осмотр и ставит неврологический диагноз. Некоторую информацию может дать обычный рентген. Однако причину поражений в большинстве случаев можно выявить только с помощью специальных методов исследования, таких как миелография (контрастирование пространства под оболочкой спинного мозга), компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). В большинстве случаев причиной симптомов становятся дегенеративные заболевания позвоночника (возрастные структурные изменения тканей, с последующим «рубцовым» перерождением), приводящие к сдавлению (компрессии) спинного мозга. Реже обнаруживаются опухоли. В этих случаях врач может рекомендовать операцию, которая сводится к освобождению спинного мозга от сдавления и стабилизации позвоночника. Результативность подобных операций зависит не только от хирургической техники, но и от своевременности обращения за помощью, а также от активных реабилитационных мероприятий со стороны владельца.

Крайне редко, если в результате специальных исследований не выявлено сдавления спинного мозга и нервных корешков, речь может идти, вероятнее всего, о дегенеративной миелопатии, специфического лечения которой не существует.

Таким образом, пожилым животным в большинстве случаев можно помочь вернуть свободу движений. Но надо понимать, что это потребует от владельца ресурсов, усилий и терпения.

3. Ситуация третья: ВНЕЗАПНАЯ И НЕОБЪЯСНИМАЯ

Еще утром все было хорошо, и вдруг собака шатается, лапы ее не слушаются, или она вообще «не чувствует» своих лап. Реже такое происходит и с кошками. Ситуация прогрессирует в течение нескольких часов, иногда дней. Надо отметить, что в данном случае у собак и кошек будут принципиально разные диагнозы, несмотря на схожесть симптомов.

У собак с симптомами внезапной потери опороспособности и частичной парализации протекают несколько заболеваний. В первую очередь это грыжа межпозвоночного диска. Наиболее часто встречается у такс, пекинесов, спаниелей, бульдогов, реже – у собак любой другой породы. Поскольку таких пациентов много, остановимся на этом диагнозе подробнее.

Спинной мозг лежит в нерастяжимом канале, образованном позвонками. С возрастом межпозвоночный диск изменяет свои свойства, проще говоря, разрушается, и это никак не связано с кормлением, содержанием, не зависит от наших действий. Фрагменты диска попадают в просвет позвоночного канала, вызывая компрессию (сдавление) спинного мозга. Как минимум, это больно, поэтому почти всегда первые симптомы – скованность движений, напряженность, взвизгивания. Кроме механического сдавления, сместившийся диск нарушает кровоснабжение спинного мозга (это называется ишемией) и вызывает отек. При незначительной компрессии спинной мозг постепенно адаптируется к стесненным условиям.

Поэтому при слабовыраженных симптомах требуется консервативная терапия, направленная на устранение отека и ишемии. Доказана эффективность только одной группы препаратов – глюкокортикостероидов, которые вводятся в очень высоких дозах в течение нескольких дней.

ВНИМАНИЕ! Стероиды не устраняют механическое сдавление, но лишь помогают спинному мозгу адаптироваться. К сожалению, не существует препаратов, улучшающих проводимость нервных волокон, а именно из них и состоит спинной мозг. Поэтому при этой болезни мы НЕ назначаем гомеопатические препараты, антиоксиданты, прозерин, антибиотики, новокаин. Более того, назначение некоторых препаратов, например, мочегонных, ухудшает прогноз.

Если же симптомы ярко выражены, то требуется удаление сместившегося диска, то есть проведение декомпрессирующей (устраняющей сдавление) операции. Согласитесь, если ногу зажало бетонной плитой, бесполезно обкалывать эту ногу какими бы то ни было препаратами, нужно как можно скорее убрать плиту!

И ещё: дисков в позвоночнике много, и каждый может вызвать проблему. Профилактировать грыжу диска, к сожалению, невозможно.

Реже встречается фиброзно-хрящевая эмболия. В нашей практике больше половины собак с таким диагнозом – карликовые (померанские) шпицы. Суть этого заболевания заключается в закупорке сосуда, питающего участок спинного мозга, тромбом из вещества межпозвоночного диска. В результате развивается отек, воспаление или даже некроз пораженного участка. Это, по сути, инфаркт спинного мозга. Диагноз ставится на основании неврологического осмотра и подтверждения отсутствия компрессии (сдавления) на МРТ, КТ или миелографии. Лечение – стероиды коротким курсом в очень высоких дозах. Прогноз при сохранении глубокой болевой чувствительности (мы видим осознанную реакцию на сильный болевой раздражитель) – от осторожного до благоприятного, то есть велика вероятность восстановления всех функций. При отсутствии чувствительности прогноз – от осторожного до неблагоприятного. Также прогноз зависит от уровня поражения.

Следующая болезнь, протекающая с подобными симптомами – клиновидный позвонок. Это аномалия развития, встречающаяся практически исключительно у бульдогов. Из-за неравномерности нагрузки аномальный позвонок смещается и сдавливает спинной мозг, иногда вплоть до полного его разрыва. Диагноз ставится на основании рентгенографии, КТ, МРТ или миелографии. Лечение – только хирургическая декомпрессия (ламинэктомия).

Иногда сдавление может вызвать опухоль позвонка или оболочек спинного мозга. Диагноз ставится с помощью МРТ, миелографии или даже (нечасто) обычного рентгена. Однако для подтверждения диагноза и декомпрессии проводят операцию на позвоночнике, консервативное лечение невозможно.

Встречаются и другие аномалии развития позвонков, приводящие к их подвывиху и сдавлению спинного мозга. Такие аномалии характерны для определенных пород. Достаточно редко встречается полирадикулоневрит. Для этого заболевания характерен постепенный отказ всех четырех конечностей при сохраненном произвольном мочеиспускании, отсутствие боли. Диагноз ставится на основании неврологического осмотра. Лечение не требуется, и прогноз хороший, по прошествии нескольких недель все утраченные функции восстанавливаются.

Что должен сделать владелец животного

Обратиться к специалисту в этой области, причем сразу, как можно быстрее, каждый час на счету! С определенного момента повреждение спинного мозга становятся необратимыми.

Что должен сделать врач

Как и в предыдущем случае, врач проводит неврологический осмотр, ставит неврологический диагноз (см. выше) и принимает решение о выборе терапии – стероиды или операция. Если нужна операция, предварительно проводят специальное исследование (МРТ, миелография, КТ) для определения точной локализации (местоположения) выпавшего диска. Обратите внимание, что необходимость операции определяется по результатам неврологического осмотра, а не специального исследования. Другими словами, если операция не нужна, то и не нужно проводить специальные исследования. Как и в случае травмы, операция достаточно сложная и недешевая. Прогноз, как уже упоминалось, зависит от степени неврологических изменений на момент начала лечения, то есть лечить надо начинать сразу!

4. Ситуация четвертая: «ИНСУЛЬТ»?

Так же внезапно, как и в предыдущем случае, обычно старая собака перестает контролировать свое положение в пространстве, падает, держит голову набок, то есть демонстрирует «вестибулярные» симптомы. У нее появляется учащенное дыхание, беспокойство и в целом несколько «безумный» вид, иногда она отказывается от еды. Характерно, что «вестибулярные» симптомы преобладают над симптомами «паралича».

Ну, так вот, знайте, что инсульты у собак встречаются крайне редко! Практически всегда за инсульт принимают так называемый идиопатический вестибулярный синдром. Слово «идиопатический» означает, что причина этого явления до сих пор наукой не выяснена.

Интересно, что лечения этого заболевания не существует. Все утраченные функции вскоре восстанавливаются.

Что должен делать владелец животного

Обратиться к врачу.

Что должен делать врач

Врач проведет общий и неврологический осмотр, поставит диагноз и отпустит Вас с миром.

Резюмируем:

- - При подозрении на паралич конечностей следует как можно быстрее обратиться к врачу, желательно к специалисту в области спинальной неврологии.

- - Врач должен провести неврологический осмотр!

- - Будьте готовы к сложному лечению и даже к операции на позвоночнике.

И дай Бог, чтобы с Вашим питомцем ничего подобного не случилось, и Вы прочитали эту статью просто из праздного любопытства.

Будьте здоровы!

- Малышев Николай Николаевич,

- хирург

- Источник: ветеринарная клиника Белый Клык

Еще статьи...

© 2008 - 2025 BigLik.ru

При использовании материалов с нашего сайта ссылка на https://www.biglik.ru/ обязательна